LEBENS(T)RÄUME

Künstlerhaus → KOMM → K4 → Künstlerhaus

Austellung zur Wirkung eines Kulturortes

Die dokumentarische Ausstellung beschäftigt sich mit der wechselvollen Geschichte und Wirkung des Kulturortes am Eingang zur Nürnberger Altstadt.

19.11.2022 bis 5.2.2023

Die Ausstellung, konzipiert mit der Diskurswerkstatt e.V., legt den Schwerpunkt auf die letzten 50 Jahre des Künstlerhauses. Sie verbindet politische und kulturelle Strömungen mit der Geschichte des Hauses, zeichnet gleichzeitig die Entwicklung der „neuen Kulturpolitik” seit den 1970er Jahren unter Protagonisten wie Hermann Glaser nach. Die Ausstellung fragt, was die aktuellen Herausforderungen für einen zentralen Kulturort bedeuten. Die Kuratoren machen sich auf die Spurensuche nach kulturellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten in einer krisenhaften Gegenwart.

Das 1910 eröffnete Künstlerhaus war und ist für Teile einer Generation beinahe untrennbar mit den Massenverhaftungen im KOMMunikationszentrum von 1981 verbunden. Die ganze Geschichte jedoch stellt ein stetiges und interaktives Wechselspiel zwischen dem Ansinnen der Handelnden im Haus und der Stadtgesellschaft dar. So entstand hier in den 1910er-Jahren die erste städtische Kunstsammlung. Nach dem Krieg richtete die US-Armee zwischenzeitlich den „American Club” im Haus ein. Bei den bedeutenden Nürnberg-Biennalen, 1969 und 1971, gestaltete Joseph Beuys hier eine seiner berühmten Fettecken, bevor schließlich 1973 das KOMM zum soziokulturellen Flaggschiff der Bundesrepublik wurde. Auch später hielt das Haus, zunächst als K4, ab 2008 wieder als Künstlerhaus, im damals neugegründeten KunstKulturQuartier, den progressiven Kurs der Weiterentwicklung bei. Zeit also für die Kuratoren dies zu reflektieren und Ausschau zu halten, worauf der Kulturtanker zusteuert!

Eine Ausstellung der Diskurswerkstatt e. V. in Kooperation mit dem Kunsthaus zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Künstlerhauses.

Eröffnung: Freitag, 18.11.2022, 19 Uhr

Infoblatt/Termine (Download: rechte Maustaste klicken, Ziel speichern unter ...)

ABSTAND – eine Momentaufnahme

Künstler*innen in der Corona Zeit

Wie ist die Befindlichkeit des Landes?

Was bedeutet die Corona-Zäsur für Künstler*innen, Kunst und Kultur und damit für unsere Gesellschaft? Warum ist Kunst und Kultur systemrelevant? Für welches System? Welche Kunst und Kultur?

Die Diskurswerkstatt e.V. & das Kunsthaus im KunstKulturQuartier machen sich auf eine Spurensuche: Wie verändert Corona unsere Kunst- und Kulturerfahrung? Was geschieht, wenn Clubkultur nicht mehr ist, wenn Konzerte oder Theater nicht mehr zur Aufführung kommen, wenn Vernissagen nicht mehr stattfinden können? Wie verändern sich Kommunikationswege, wie entsteht Meinungsvielfalt, wo entsteht Austausch und wer denkt noch anders?

In kurzen Videosequenzen werden in den nächsten Monaten immer wieder Impressionen dazu hier präsentiert.

Produktion: © Diskurswerkstatt e.V. & Kunsthaus im KunstKulturQuartier

https://www.kunstkulturquartier.de/kunsthaus

Kamera & Schnitt: MightyDtv

http://www.mightyd.tv

Musik: Schidl ‘n‘ Schedl (VIRUS, 2020)

https://www.facebook.com/schidlnschedl

https://www.kkbox.com/my/en/album

Video 3: Lilo Kraus, Harfenistin, Staatsphilharmonie Nürnberg

http://www.lilo4harp.de/index.html/

Video 2: Matthias Egersdörfer, Kabarettist, Autor und Schauspieler.

https://www.egers.de/

https://www.fastzufuerth.de/

Video 1: Anders Möhl, bildender Künstler und Galerist in einer kollektiv betriebenen Galerie, dem „Bernsteinzimmer“.

https://www.andersmoehl.de/

https://www.galerie-bernsteinzimmer.de/

Der NSU-Komplex

Die Ausstellung "Der NSU-Komplex" basiert auf der Ausstellung der Diskurswerkstatt e. V. „Das Labyrinth. Eine Ausstellung zum NSU-Komplex“, die in Nürnberg im Kunsthaus vom 26. September bis zum 17. November 2019 gezeigt wurde (s. u.). Sie versucht, mit den Mitteln der Dokumentation und politischer/soziologischer Überlegungen die gesellschaftspolitischen Folgen dieser Taten zu beleuchten und zu thematisieren. Dies geschieht mit Hilfe von 24 kürzeren und längeren Texten und einem Video.

In kurzen Texttafeln werden die Taten des „NSU“ (soweit bekannt) von ihren Anfängen bis zu den Urteilen in München zusammengefasst. Man findet dort Zitate aus Presseartikeln zu den Morden bzw. Banküberfällen samt eines Hinweises auf die Karriere des Begriffs „Döner-Mord“ in der deutschen und türkischen Presse.

Die Ausstellung zeigt Antwortskizzen zu fünf ausgewählten Themenbereichen.

- die (total erfolglosen) Ermittlungen der Polizei auf lokaler und Länderebene, die vor allem schon die türkische Mafia, die PKK und andere (meist ausländische) Kriminelle ins Visier nahm.

- die Arbeit der Geheimdienste

- die Auswahl der Opfer durch den "NSU"

- die Strukturen des Rechtsextremismus und -terrorismus in beiden deutschen Staaten seit 1945

- den Bedingungen der Integration bzw. Nichtintegration von ArbeitsmigrantInnen in beiden deutschen Staaten und im vereinten Deutschland.

Das Labyrinth

Im Juni 1999

explodierte eine Rohrbombe in einer Nürnberger Gastwirtschaft. Die

Gaststätte wurde von einem türkischstämmigen Nürnberger geführt.

Im Juni 1999

explodierte eine Rohrbombe in einer Nürnberger Gastwirtschaft. Die

Gaststätte wurde von einem türkischstämmigen Nürnberger geführt.Im Juli 2018 wurde in München das Urteil gegen Mitglieder des NSU ("Nationalsozialistischer Untergrund") gesprochen.

Zwischen den beiden Ereignissenliegen neun Morde an Migranten, eine ermordete Polizistin, 43 Mordversuche, drei Bombenattentate und 15 Raubüberfälle.

Am Ende bleiben zu den Geschehnissen mehr offene Fragen als der Prozess bentworten wollte oder konnte. Warum wird man den Eindruck nicht los, dass niemand den Terrorismus von Rechts ernst genommen hat? Warum reagiert die deutsche Öffentlichkeit derart verhalten auf die Taten und die Ergebnisse des Prozesses?

Die Ausstellung versucht, die Geschehnisse um den NSU erneut zu beleuchten.

DAS LABYRINTH ist eine Ausstellung, die sich mit künstlerischen Werken sowie politischen Analysen und Einordnungen dem verworrenen Komplex um den Rechtsterrorismus und den Mordanschlägen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) annähert.

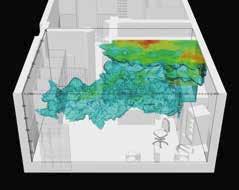

Forensic Architecture ist eine künstlerisch-wisenschaftliche

Forschungsgruppe an der renommierten Londoner Goldsmith

Universität. Die WissenschaftlerInnen haben mit ihrer Installation wesentlich dazu beigetragen, die Tat an Halit Yozgat, der in

Kassel in seinem Internetcafé unter Anwesenheit eines Verfassungsschützers ermordet wurde, forensisch akribisch mit den

Mitteln digitaler Möglichkeiten zu analysieren. Dabei kommen

sie, im Vergleich zur deutschen Polizeiarbeit, zu erstaunlichen

neuen Erkenntnissen.

Forensic Architecture ist eine künstlerisch-wisenschaftliche

Forschungsgruppe an der renommierten Londoner Goldsmith

Universität. Die WissenschaftlerInnen haben mit ihrer Installation wesentlich dazu beigetragen, die Tat an Halit Yozgat, der in

Kassel in seinem Internetcafé unter Anwesenheit eines Verfassungsschützers ermordet wurde, forensisch akribisch mit den

Mitteln digitaler Möglichkeiten zu analysieren. Dabei kommen

sie, im Vergleich zur deutschen Polizeiarbeit, zu erstaunlichen

neuen Erkenntnissen. Regina Schmeken zeigt in ihrer Arbeit die

Tatorte des „NSU“. Mit unspektakulären und dennoch enorm

wirkungsvollen Schwarz-Weiß-Fotografien öffnet sie den Raum

für Reflexion, aber auch Anteilnahme. Die Neukonstellation ihrer

Arbeit „Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU. Version II“ verbindet

die Ausstellung im Kunsthaus direkt mit ihrer Einzelausstellung

im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.

Regina Schmeken zeigt in ihrer Arbeit die

Tatorte des „NSU“. Mit unspektakulären und dennoch enorm

wirkungsvollen Schwarz-Weiß-Fotografien öffnet sie den Raum

für Reflexion, aber auch Anteilnahme. Die Neukonstellation ihrer

Arbeit „Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU. Version II“ verbindet

die Ausstellung im Kunsthaus direkt mit ihrer Einzelausstellung

im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Die Werkgruppe „Winzerla“ verknüpft die Tatorte in den Fotografien und

Zeichnungen von Sebastian Jung mit dem Herkunftsort der drei

NSU-Haupttäter. In einer collageartigen Zusammenstellung aus

Fotografie, Zeichnung und Text verweist Jung aber nicht nur auf

die Plattenbausiedlung in Jena mit dem gleichen Namen, sondern auch darauf, dass biografische Prägungen durch Menschen

und deren Wahrnehmung in der Umgebung geschehen und nur

sehr sekundär durch Architektonik. Sebastian Jung spiegelt diese

Menschen und ihr Verhalten in seiner Arbeit wider, indem er sich

Winzerla mit den Augen eines Kindes anschaut. Sebastian Jung

ist in Winzerla aufgewachsen.

Die Werkgruppe „Winzerla“ verknüpft die Tatorte in den Fotografien und

Zeichnungen von Sebastian Jung mit dem Herkunftsort der drei

NSU-Haupttäter. In einer collageartigen Zusammenstellung aus

Fotografie, Zeichnung und Text verweist Jung aber nicht nur auf

die Plattenbausiedlung in Jena mit dem gleichen Namen, sondern auch darauf, dass biografische Prägungen durch Menschen

und deren Wahrnehmung in der Umgebung geschehen und nur

sehr sekundär durch Architektonik. Sebastian Jung spiegelt diese

Menschen und ihr Verhalten in seiner Arbeit wider, indem er sich

Winzerla mit den Augen eines Kindes anschaut. Sebastian Jung

ist in Winzerla aufgewachsen. Katharina Kohl reflektiert in ihrer

installativen und malerischen Raumarbeit die Aufarbeitung der

Mord- und Verbrechensserie. Sie nähert sich dabei den Personenkreisen an, die für die Aufarbeitung der Verbrechen selbst eine

zentrale Rolle spielten. Ihr Zugang schafft einerseits Raum für

Interpretation und Fragen an die (vermeintliche) Aufarbeitung,

andererseits offenbart sie aber auch die Fassungslosigkeit, die

viele BürgerInnen der Bundesrepublik bis heute umtreibt.

Katharina Kohl reflektiert in ihrer

installativen und malerischen Raumarbeit die Aufarbeitung der

Mord- und Verbrechensserie. Sie nähert sich dabei den Personenkreisen an, die für die Aufarbeitung der Verbrechen selbst eine

zentrale Rolle spielten. Ihr Zugang schafft einerseits Raum für

Interpretation und Fragen an die (vermeintliche) Aufarbeitung,

andererseits offenbart sie aber auch die Fassungslosigkeit, die

viele BürgerInnen der Bundesrepublik bis heute umtreibt. Die Ausstellung DAS LABYRINTH nähert sich durch umfangreiche Erläuterungen und Informationen dem Phänomen der Morde und ihrer Aufklärung. Sie befragt die Arbeit des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Medien, geht aber ebenso auf die anhaltende Migrationsproblematik in Ost- und Westdeutschland ein sowie auf die rechtsterroristische Gewalt in Deutsch- land seit 1945. Dabei wird deutlich, dass die Verbrechen des NSU nur einen kleinen – wenn auch herausragenden und erschütternden – Teil der rechtsterroristischen Morde und Aktivitäten in der Bundesrepublik ausmachen.

Kunsthaus Nürnberg, 26. September 2019 bis 17. November 2019

In Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg und dem Nuremberg International Human Rights Film Festival (NIHRFF).